在传统社会科学研究中,个体往往被视为独立的分析单元,而社会网络分析(Social Network Analysis,SNA)的出现则提醒我们:个体的行为与结果,嵌入在关系网络之中。社会网络分析不再仅仅关注“谁”,而是关注“谁与谁、如何相互作用”。

一、理论基础:结构主义的复兴

社会网络分析的思想根源可追溯至格兰诺维特(Granovetter,1973)的“弱关系的力量”与博特(Burt,1992)的“结构洞理论”。两者均强调,社会行为的解释不能脱离关系结构本身。弱关系理论指出,社会创新与信息扩散往往通过“非紧密连接”的弱关系实现。结构洞理论揭示了在网络中充当“桥梁”的个体所具备的信息控制与资源整合优势。Coleman(1988)与Lin(2001)的社会资本理论进一步指出,个体通过网络关系获取资源、信息与支持,形成非正式的制度性约束机制。这些理论共同构成了社会网络分析的概念基础:社会结构不仅是社会行为的结果,也是行为的生成机制。

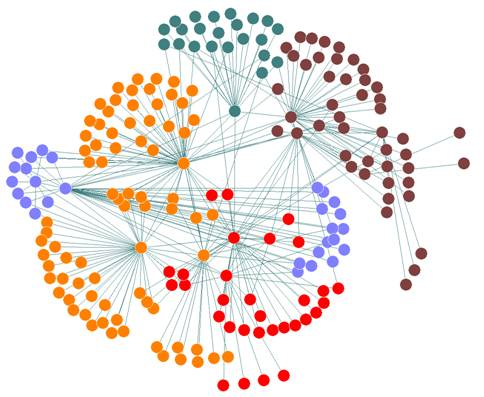

SNA基于图论(Graph Theory)与社会学结构主义思想,将“关系”(relations)作为核心分析对象,将社会关系抽象为“节点(Node)”与“边(Edge)”,使社会结构的复杂性可以被定量刻画与可视化表达。在社会网络视角下,个体的社会行为不再是孤立决策,而是嵌入(embedded)在关系网络之中的结果。

二、方法论框架:从节点到整体结构

社会网络分析的基本单位是由“节点”(Node)与“边”(Edge)构成的关系图。通过矩阵运算与图论算法,可以实现多层次的分析:

l 中心性指标(Centrality)

度中心性(Degree Centrality):衡量节点的直接连接数量。

接近中心性(Closeness Centrality):反映信息传播的效率。

中介中心性(Betweenness Centrality):评估节点在路径控制中的作用。

特征向量中心性(Eigenvector Centrality):考虑节点邻居的重要性。

l 网络结构指标

密度(Density):衡量网络紧密程度。

平均路径长度(Average Path Length)与聚类系数(Clustering Coefficient):反映“复杂网络”的小世界特性。

三、技术支撑:SNA的软件生态

(一)学术研究中常用的专业软件

1. UCINET

特点:经典的社会网络分析软件,功能齐全、界面友好。

主要功能:网络指标计算(中心度、密度、结构洞等);子群与社群分析。

2. Pajek

特点:适合大规模网络分析(10⁵节点),运算效率高。

主要功能:核心-边缘结构分析;社群检测;动态网络动画;强调图的数学属性。

3. Gephi

特点:开源、可视化为主的软件;强大的交互式网络可视化;支持布局算法;插件生态丰富。

主要功能:网络图展示;社交媒体网络可视化;学术会议或论文中制作“图形化网络”。

4. NodeXL

特点:无需编程基础;自动计算中心度、模块度;支持可视化布局。

主要功能:政策研究、传播学、组织关系分析。

(二)编程与大数据方向的软件

1. R语言

特点:完整的网络分析生态;可批量计算与建模;开源且可扩展性强。

2. Python

特点:代码灵活,适合科研与工程结合;支持复杂网络计算、路径搜索、社群检测。

(三)特定应用平台与可视化工具

1. Cytoscape

特点:模块化插件丰富,可导出高质量图片。

2. VOSviewer

特点:文献计量与共被引网络分析;自动构建作者、机构、关键词网络;适合知识图谱、学术合作研究。

四、方法评估:SNA的优势与局限

(一)优势

1. 揭示关系结构的内在规律

传统统计方法多关注个体属性(如性别、收入、教育等),而SNA能刻画个体之间的关系结构。它回答的不仅是“谁更成功”,而是“谁与谁相连、关系如何形成、结构如何影响结果”。

2. 形式化与可视化的表达优势

社会网络可通过图论进行数学建模与结构可视化。复杂的社会关系得以被映射为清晰的网络图,帮助研究者识别模式(如核心—边缘结构、小世界特性、模块化社区)。可视化不仅提升了分析直观性,也增强了理论传播力。

(二)局限

1. 数据获取难度高

SNA需要高质量的关系数据,但现实中往往难以完整收集。因为社会关系具有隐私性,关系数据存在“隐蔽性”与“非观测偏差”,数据不完整可能导致中心度与结构指标显著偏误。

2. 理论解释可能不足

虽然SNA能揭示“结构相关性”,但未必能直接说明“因果机制”。例如:两个节点高度连接,并不代表存在直接因果影响;网络特征与行为结果之间的关联,可能受潜在变量(如文化、制度)调节。

3. 计算复杂度高,结果解释依赖强

随着节点数增加,网络矩阵呈指数级增长。大规模网络的分析(如数百万节点)需高性能计算与复杂算法,对技术门槛要求较高。此外,SNA结果还存在以下不足:不同中心性指标可能给出矛盾结果;可视化图形存在主观解释;不同网络阈值设定可能改变结构结论。

4. 静态分析的局限

传统SNA多基于“静态网络”,假设关系稳定,但现实社会网络往往动态演化。因为节点关系会随时间变化、新连接不断生成或断裂、动态传播路径难以用静态模型刻画,所以如果缺乏时间维度建模,结论可能失真。

5. 伦理与隐私问题

社会网络数据往往涉及个人关系、沟通记录或敏感社交行为。在无充分告知与匿名化处理的情况下,SNA研究可能面临伦理风险与隐私争议,需平衡“研究价值”与“用户数据权益”。

五、研究前沿:在经管学术研究中的应用

在经管研究领域,当“关系数据”成为新的“矿藏”,越来越多的学者运用SNA开展研究。蔡春等(2024)基于会计师事务所网络中心度衡量了并购审计师与年报审计师的匹配关系。吴振宇和何大安(2024)用SNA中的核心—边缘核心度指标(PK)对一国在全球创新网络中的相对位置进行了衡量。刘胜等(2024)、薛春辉等(2025)使用SNA方法计算了企业供应链网络位置的结构特征指标。邢斐和海梦碟(2024)衡量了集团成员企业在集团网络中的相对位置。陈博等(2024)从整体网络特征和节点个体网络特征两个层面探索了中国城市数字经济网络结构。杜勇和刘婷婷(2025)选取共同分析师网络中心度和结构洞来度量企业的共同分析师网络位置特征。王象路等(2025)计算了董事网络中心度。周颖刚等(2025)构造了银行之间的股东关联网络并计算网络中心度指标。郭凤林和彭慧(2025)用SNA比较分析了中美贸易摩擦前后全球科技论文合作网络的特征。许学国等(2025)采用Python的Net-workX包将二模网络转化为一模网络,计算了风险投资网络中心度指标。魏萍等(2025)以政策扩散理论为基础,利用SNA构建了政策扩散六维度分析框架和测度指标。付舒斐等(2025)基于SNA量化节点间关联路径并识别节点角色,揭示了乡村数字化转型空间关联网络特征。

参考文献

[1] Granovetter M S. The strength of weak ties[J]. American journal of sociology, 1973, 78(6): 1360-1380.

[2] Burt, Ronald S. Structural Holes: The Social Structure of Competition[M]. Cambridge: Harvard University Press. 1995.

[3] Coleman J S. Social capital in the creation of human capital[J]. American journal of sociology, 1988, 94: S95-S120.

[4] Lin N. Social capital: A theory of social structure and action[M]. Cambridge university press, 2002.

[5] 蔡春,鲍瑞雪,王朋.并购审计师与年报审计师匹配关系对年报审计费用的影响——基于会计师事务所网络中心度视角的分析[J].会计研究,2024(01):164-178.

[6] 吴振宇,何大安.工业智能化转型与创新网络地位提升——基于社会网络分析的视角[J].浙江学刊,2024(05):206-218.

[7] 刘胜,罗君愉,吴亮,.供应链网络位置与企业生产效率——基于社会网络分析视角[J].产经评论,2024,15(05):21-44.

[8] 薛春辉,王俊秋,柳颖,.供应链网络结构对企业数字化转型的影响[J].经济管理,2025,47(04):23-42.

[9] 邢斐,海梦碟.社会网络视角下的企业集团与企业创新[J].管理评论,2024,36(09):55-69.

[10] 陈博,朱华晟,代嘉欣,等.基于头部企业的城市数字经济网络空间结构及其影响因素[J].经济地理,2024,44(10):108-116.

[11] 杜勇,刘婷婷.共同分析师网络与企业创新[J].中南财经政法大学学报,2025(03):3-15.

[12] 王象路,罗瑾琏,耿新,等.断裂带视角下的董事会认知整合与企业数字化转型[J].管理工程学报,2025,39(04):33-46.

[13] 周颖刚,潘骏,刘岩,.商业银行股权结构特征与银行系统脆弱性水平[J].金融研究,2025(02):39-57.

[14] 郭凤林,彭慧.美国对华科技遏制对全球科技合作的影响:基于社会网络视角的分析[J].人民论坛·学术前沿,2025(03):101-111.

[15] 许学国,雷学,周诗雨,等.风险投资网络对企业绿色技术创新的影响研究[J/OL].科技进步与对策:1-11[2025-07-15].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20250715.0927.002.html.

[16] 魏萍,蔡润雨,颜家琴,.数字经济政策扩散的网络特征与动力机制研究——基于533份政策文本的社会网络分析[J].管理学刊,2025,38(01):97-113.

[17] 付舒斐,吕添贵,朱丽萌,等.基于社会网络分析的乡村数字化转型及其对农业碳减排影响效应研究[J].自然资源学报,2025,40(08):2252-2268.